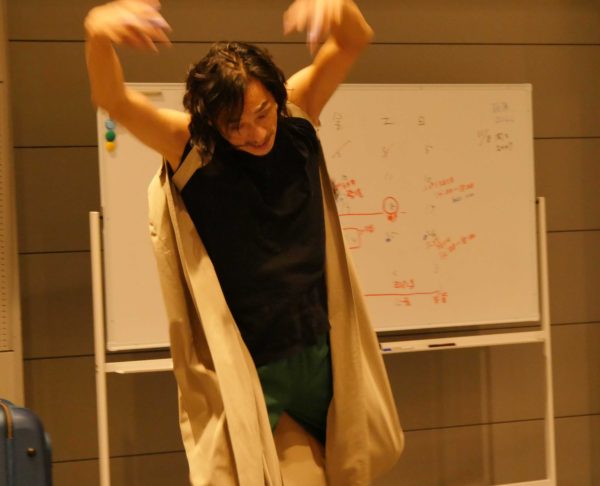

川口隆夫『大野一雄について』インタビュー!

完全コピーをしていく過程で、“自分はこう踊りたい、もっと自分自身を表現したい”という葛藤が生まれることないですか?

川口>そこはあまり意識はしなかったですね。コンセプト自体に自分のやりたいことがばんとあるので、自分の踊りがどうということはそれほど考えていなかったように思います。ただ必死になって振りをコピーし、写していくだけ。

とはいえ大野とは身長も20㎝くらい違うし、身体の形も大きさも、身体能力も筋肉の付き方も違う。彼の身体に完璧に合わせていくのは無理ですよね。そう考えると土台無理なことをやろうとしている訳で、あえてその無理難題を自分の身体に課すのはある意味すごく楽しい。だから自分のエゴみたいなものはあまり出てくるようなことはなかったように思います。

大野とのズレの中に浮かび上がってくるご自身の個性、在り方に改めて気づかされることは?

川口>自分のことはとにかく消す、というのが僕のベーシックな姿勢。でも自分を消すと言葉では言っても、そんなに簡単なことではなくて。大野の動き通りに一生懸命踊っている訳ですけど、“観客の反応が悪いな”と感じると“もう少し派手にしようかな”という欲が出てきたりする。

そういう想いが出てくることは当然あるので、大野一雄に近づいて自分が消えているかどうかというのは一定ではないし、これを続けてきたからわずかな誤差が降臨のようにめらめら降ってきた、ということは一度も感じたことはないですね。

©Bozzo

公演前にワークショップを開催されています。コピーの指南をするというのもまた面白い試みですね。

川口>大野一雄のビデオをみなさんと見て、そこから僕と同じように動きをコピーしてもらいました。参加者は観客側にいる人が多くて、なかにはもちろん舞踏を実践している人もいたようです。きっと“どんなことをやらせてくるんだろう?”と思って参加したんでしょうけど、“見ているのと自分でやってみるのとではすごく違うんだな”というのが一番大きな感想だったと思います。

まず各々に大野の作品の中から短いパーツを選んでもらい、自身のやり方でコピーして、結果どうだったかということを言語化していきました。大野を見て何が楽しくて何がすごいと感じる部分は人それぞれ違うし、見ているところも人それぞれ違うし、やはり自分の不得意なところは見えにくかったりもする。みんな自分がすてきだなと思うところをコピーしようとするので、“あぁそこに注目したんだな”というのが単純に面白かったですね。

大野のことを知らない受講者の中には、『ラ・アルヘンチーナ頌』のドレス姿を見て、“え、この人って女装趣味?”と言っていた人もいました(笑)。その考えでいくと、お化けみたいなもの、道化みたいなもの、乙女のようなものだとか、大野の踊りというのはやはり幅がすごく広いんだなと感じます。

例えば大野一雄があらわしている女性の感じというのは現代女性に一体どう受け止められるのかと考えていくと、ジェンダー論的な観点から読み解くこともできると思う。または大野一雄が背負っているであろう戦争の歴史・記憶や体験がどう彼の踊りの中にあらわれているんだろうということも言えるでしょう。そういうことも含め、ただ見ているだけではなく、自分の身体で動きを真似してみるというのはとても面白いことだと思います。