川村美紀子『横浜ダンスコレクション2017』インタビュー!

踊りはじめて10年が経ちました。この10年で転機になったことといえば?

川村>年月っていつも同じことをしていると短く感じるらしいけど、変化があるとすごく長く感じるという話を聞いて、そういう意味では確かにいろいろ変化があったのかなって思います。時間がすごく長くて、“まだ26歳か、くそっ!”と思いつつ、ひとりで壁ドンしています。

転機になったのは、やはり横浜ダンスコレクションだったと思います。コンペティションⅡ(2011年に最優秀新人賞を受賞)もそうだし、タイミングと場所がぴたりとあって、きちんと人に見てもらえてきた。コンペティションⅡを見たダンストリエンナーレトーキョーのプロデューサーに、“この日あいてる?”と聞かれて、“はい”と答えたらトリエンナーレに出ることになったりと、いろいろなことが繋がってきた。でもその最中はわからないんですよね。全て後から振り返ってみて気付くこと。

昔のことを振り返るとき、今の状態がよくないと“あれがあったせいで”となるけれど、今の状態がいいと“あれがあったおかげで”となる。今の状態次第で過去はどうにでも変わる。それ自体になんの善し悪しもなくて、過去は過去じゃないのかもしれない。よくわからないけれど、同じことが先のことにも言えるかもしれないなって思います。

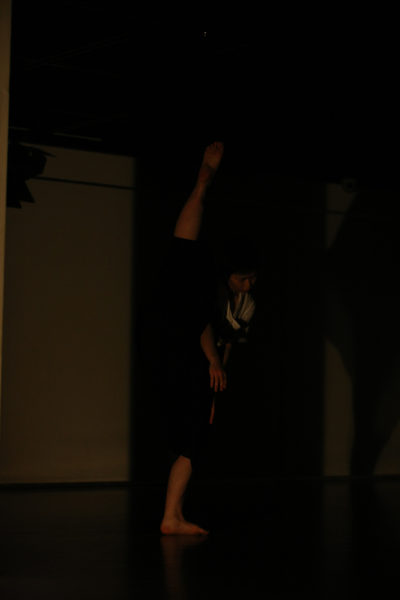

(C)塚田洋一

以前“将来は雑貨屋さんになりたい”と言っていましたね。その夢は今も捨ててない?

川村>しっかりとしたイメージはまだできてないけれど、つくることは好きなので、その気持ちはずっとあります。いつも何かしらつくってますね。やらずにはいられないんです。今ハマっているのは押し花。冬って意外と花が咲いてるんです。自転車でぶーんと走りながら花を見かけて、“すみません、いただきます!”と摘んで帰って、それを手紙に貼って出してます。

さらに、刺繍や裁縫、書道と多彩な趣味をお持ちの川村さん。日々退屈知らずですね。

川村>『イノセンス』っていうアニメの言葉で、“肝心なのは望んだり生きたりすることに飽きないことだ"”という名言があって。確かにそうですよね。

(C)塚田洋一

最近はご自身の舞台作品のほかに、アーティストなど外部の振付の仕事もされています。

川村>振付の仕事で、この前ミュージックステーションの収録に行ってきました。みんなくたくたで死にそうな顔をしていましたね。私と相方が赤いレオタードみたいな服を着ていたら、スーツ姿のサラリーマンや黒服のスタッフの方が出演者と勘違いして挨拶してくれました。

タモリさんに“君たちは何なんだ”って言われたので、“子宮うまれ・地球そだちです”と答えました。ウチにはテレビがないのであまり見ることはないんですけど、ああして話すとタモリさんも普通の人間ですよね。

そのときは水曜日のカンパネラの『アラジン』のお仕事で、こちらは振付のみ。amazarashiの『スピードと摩擦』のPVも振付をさせてもらいました。そのときは私自身は出る予定じゃなかったけれど、結局出ちゃいました。

外部のお仕事での振付作業は、ご自身の舞台作品とはまた違う取り組みになってくるのでは?

川村>PVなどの仕事のときは、まず“何を求めているんだろう?”ということを考えます。メディアの人ってビジョンがしっかりしてるから、その方向性に合わないものを提案したらお互いにとってあまり効果的じゃない。だったらお互いの円が重なるところを目指した方がいいですよね。

だいたい最初に音源と企画書を渡されるので、そこからA案、B案、C案と、選択肢をいろいろつくります。いくつかつくったものをスタジオで全部自分が踊ってみせますが、本人にお会いできないときは録画したものを見てもらうようにしています。

外部のお仕事は、今あるものがどれくらいなのかなという、自分にとっての確かめ作業にもなると思います。あまり身を削らずにする確認作業です。もちろん削るのも大切ですけど。

(C)塚田洋一