笠井瑞丈×笠井叡『花粉革命』インタビュー!

リハーサルを重ねて見えてきたものはありますか?

瑞丈>フォルムが見えてきたかというとそうではなくて、たぶん一回のリハーサルではわからない。半年なりの期間を通して流れる時間なんです。一回一回学ぶようなものではなくて、時間をかけて同じことに向かっていく中で身体に染み込んでいくものがある。だから半年間というのがひとつの時間といった感じでしょうか。

叡>様式という言葉をドイツ語にするとフォルム。“ダンスのスタイル”と言うようなことがありますが、ここでいうフォルムはスタイルとは全然違って、スタイルはどちらかというと個人的な資質に基づいてつくられたもの。フォルムは民族的な形態というか、あるいは東京人の様式とかやや集合的な側面がある。例えばバラの種を蒔いて出てくる花の形はスタイルとは言わずフォルムなんです。

今やっている振付は植物の種を蒔くと決まったものが生まれるもの、種に近い部分のような気がしています。ユリを蒔き、次にコスモスを蒔く。そこからどう生まれるかというよりも、何のために蒔いたかという方に注意がいっている感じです。振りを直さないというのは、赤いバラが生えてきても剪定はしない、育つに任せるところに近いものがある。正確にやることよりも、今は赤い種を蒔いたという方を受け取って欲しい。

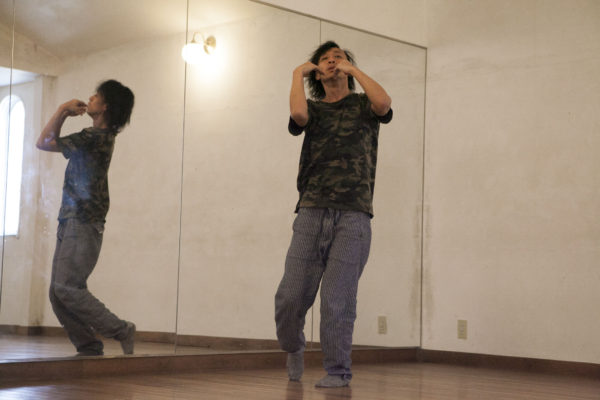

(C) TOKIKO FURUTA

瑞丈さんにとって叡さんは父親であり師でもあります。師弟関係と親子関係の区切り、境界線は設けていますか?

瑞丈>境はないですね。本当ならリハーサルのときも“よろしくお願いします。ありがとうございました”とするべきなんだろうけれど、そこはテレというものがある。スタジオに僕がいて、叡さんが来て、“じゃあやろうか”となんとなく始まる感じです。

叡さんとは普段からダンスや舞台の話もよくします。僕が公演をするときはいつも天使館(叡さん主宰のスタジオ)で通しをしていますが、一度は必ず叡さんに見てもらいます。本番の二週間くらい前のまだ変えがきく段階で見てもらい、アドバイスをもらい、変えることもあれば変えないこともあります。

(C) TOKIKO FURUTA

叡>別の視線があった方がいいということですよね。三島由紀夫は作品を発表する前に必ず母親に見せていたそうです。彼とはちょっと違うかもしれないけれど、振付けをした人間ではない人が見るというのがいい。うちの場合は血族関係だけど、血族でありながら他人であるという両方を持ちやすい関係性かもしれない。

瑞丈>僕は父を叡さんと名前で呼んでいるけれど、うちの兄弟みんなそう。母親のこともそうだし、僕だけでなくみんな名前で呼び合っています。叡さんにリハーサルを見てもらうのも、僕の中では“近所にいるから”くらいの感覚。もし叡さんがサラリーマンだったら違う人に見てもらっていたかもしれないけれど。そこで見てもらうと、後日“あのときの振付こうだったよね”なんて話になる。母親もそう。ああじゃない、こうじゃないと結構いろいろ言われます(笑)。

(C) TOKIKO FURUTA