熊谷拓明『北の空が赤く染まるとき四十男がこうべを垂れる』インタビュー!

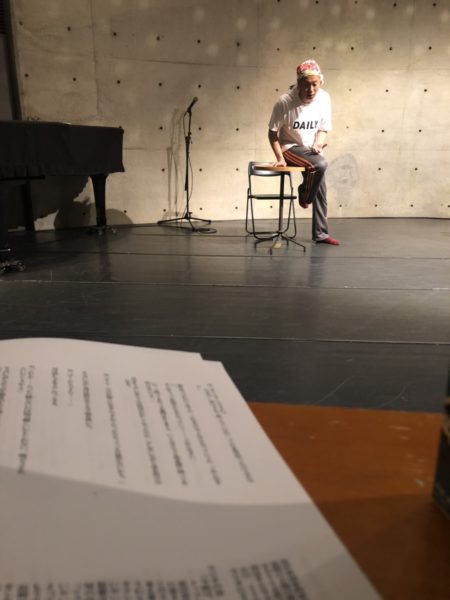

この秋ソロ公演『北の空が赤く染まるとき四十男がこうべを垂れる』を上演される熊谷さん。一人ダンス劇のスタイルで、計25日間・全40公演を敢行されます。

熊谷>この公演を決めたのは二年前。僕のこれまでの最多公演は『嗚呼、愛しのソフィアンぬ』(2017年10月)で、今回の会場と同じAPOCシアターで10日間連続計15回公演を行っています。

『嗚呼、愛しのソフィアンぬ』で15ステージやり終えたとき、疲れは確かにあったけど、意外と元気で打ち上げでもちゃんとお酒を飲んだりしてた。あのときすでに次回公演『上を向いて逃げよう』(2018年9月)の開催が決まっていたので、またその次にひとりで公演をするとなると40歳の年になる。“15歳でダンスをはじめたから、40歳の年だと25周年だな。じゃあ25日で40回公演しよう”とその場で決めて、劇場もその場で押さえました。『嗚呼、愛しのソフィアンぬ』は10日間連続公演でしたけど、今回は休演日も入れつつ、日によっては昼夜公演をして計40ステージを25日に収めています。

公演の開催を決めたときには、タイトルもすでに決まってました。タイトルはいつもふわっと出てくる感じ。“40歳”というワードは入れたいと考えていましたが、それ以外は何でしょう……。“子どもの頃に見た赤い空”なんていうのもどこかあるような気がしますけど、それは後付けかもしれません。

小説とか映画に憧れがあるから、タイトルにもその影響はいくらか受けてる部分があると思います。僕が今一番やりたいものが舞台であって、そこに小説っぽいタイトルとか、小説っぽい脚本とか、映画っぽい告知の仕方だとか、いろいろな憧れを足しちゃっているんでしょうね。

一人劇の場合、創作はどこから着手されるのでしょう。

熊谷>作品をつくるときはいつもまず台本を書いていて、ひとりのときもちゃんと台本を用意しています。舞台に立つのはひとりだけれど、ひとりでまるまるやっている訳ではなくて、スタッフの方にとっても台本があった方が楽だと思うから。リハーサルを進めていく内に結末はどんどん変わっていくけれど、どういう方向を向いて今何が行われているのか、といったことは取りあえずみなさんにも知っておいてもらおうと思って。それにちゃんと台本があった方が僕もちゃんとするし、あと何故かわからないけれど、“セリフを覚える”という作業もしたいんですよね(笑)。

台本はリハーサル初日にはじめの4ページほど出来上がっている状態で、その後スタッフの方たちにはじめて通しを見てもらう日までに完成した台本を用意します。この作品に限らずそうですが、台本の内容についてはさほど捻り出している訳ではなくて、タイトルと本番日が一年以上前から決まっていると、それほど心がけなくても何となく自分の中に溜まっていく感じ。“きっと次はこういうことをするんだろうな”というものが生きていく中で蓄積されていって、“いい加減そろそろ書きはじめなければ……”という時期に書いてみると、結構するする出来上がっていくことが多いように思います。

今回の場合でいうと、前作『上を向いて逃げよう』のリハーサルをしながらこの作品のこともちょこっと考えていて、“これは『上を向いて逃げよう』のエピソードだな”とか、“これは一人ダンス劇用だな”とか、僕の中でなんとなく振り分けて頭の片隅に入れておくようなイメージです。

いざ台本に着手すると、書き上げまではかなり早い方だと思います。例えば『踊る楽語』シリーズは正味30〜40分の上演ですが、リハーサル初日の前日に全く手をつけていなくても、リハーサル初日にはちゃんと台本があって、そして何故か台詞をきちんと覚えてる自分がいる(笑)。もちろん自分で書いているから覚えてる、というのは絶対的にあるけれど。

脚本を書いてる段階で意識的にちょっと小説っぽい描写にしたり、“こんな情景だぜ”と音楽や舞台美術をつくってくださる方たちに投げかけたり、ということもあります。例えば“くたびれた草があって……”と台本の中に出てくるとする。それを読んだ音楽家さんなり美術家さんが、“くたびれた草ということは、このキャラクターは庭を手入れしないんだろうな……”なんて考えてくれたらしめしめだな、という感じです。

今回の楽曲は原田茶飯事さんによる書き下ろしです。茶飯事さんに脚本を見せつつ“こんなことを思っている”という話をして、それに合うと彼が思うものをつくってもらいました。リハーサル初日にはもうすっかり出来上がっていましたね。

曲に限らず何にしてもそうですが、誰かに何かをお願いする場合、自分の中で“これはこうだ”というイメージを持ちすぎないようにしています。あまり僕の方で決めつけてしまうと、自分の力量から飛び越えることができない気がするというか。出来上がってきたものに対して“うーん、これはどうだろう……”と感じたら何かしら言うのかもしれないけれど、結局そう思うことはまずありません。“あぁ、この人はこう感じたんだ”ということで、僕の方が引っ張られていくことの方が強くあるように思います。

台本を書くときは舞台に立っているご自身を想像しながら書かれていますか? 台本に書かれた文章と動きはどのようにリンクしていくのでしょう?

熊谷>振りの全部ではないけれど、台本を書く段階で多少は想像していますし、また文章に自分が反応することもあります。稽古場に入るとどんどん変わっていったり、実際にやってみたらこっ恥ずかしいところがあったりするから、台本をそこで変えたりもするけれど。変えるにしても、文章を変えるのか、この文章で正解になるためにどう動くか、どちらを変えるかということもある。正解を決めるのは、これまでの経験と、“みんなはどう思ってるのかな?”というスタッフの方たちの顔色ですね。

ひとりのときはいつも3〜4割を即興で踊っています。お客さんの空気に応じてちょっとずつ変えてくというやり方がすごく好きで、『嗚呼、愛しのソフィアンぬ』のときも決まっている振りはありつつ、ネタとして変えたこともあるし、そのときのテンションや流れで変わっていったところもありました。

ただ今回はなるべく即興ではなく振りで踊るというルールを自分の中でつくってみようかなと思っています。振りを決めるというよりも、伝えたいことをいつもよりちゃんと伝えたいという気持ちがあって、今までよりきちんと定めていけたらと。それは踊りもそうだし、音楽や照明もそう。観る方に押し付けはしないけど、今回の作品に関してはちゃんとしたパッケージとして提示した方がいいのではないかと思っています。その日その日の成り行きで40回舞台に立ちました、というのはちょっと自分本位な記念公演になりそうで嫌だなと、決してそういうものではないんだよ、という自分への戒めでもあります。

スタジオに入るときは、“今回はこんなことを頑張ってみようかな”といったことを考えてます。それは基本的な技というよりは、“踊ってると結局自分はこうなっちゃうんだよな”、というその“結局”を少しずつ削ってみようと思っていて。けれどそれがどんな動きになるのかは、全部通してみないとわからないところでもありますね。

前作『上を向いて逃げよう』はそれまでのイメージとはまた違う作品だったように感じます。年齢やタイミング的な部分も含めて、何かご自身の中で変化があったのでしょうか。

熊谷>心境の変化はきっとあったと思います。あれが正解だとは今も思ってないけれど、何か変えなきゃいけないという気持ちは確かにありました。共演者がいるというのが一番大きくて、彼らに本当にダンス劇をしてもらうためにはどうすればいいんだろうということをまず第一に考えていましたね。

あのときは組織的なことを強く意識していて、スタッフの方たちとどうやってつくっていくのか、これから先へ向かうために何が必要なのだろうか、ゲストを迎えたときどう演出していくのが一番作品としていいのだろうかとか、あれこれ考えていた感じ。作品の内容うんぬんというよりは、ダンス劇をどうやってこの先続けて行くかということを模索しつつ、本番で正解を出したいという時期だったと思う。

結果として、僕の立ち位置が良くも悪くも演出家っぽくなった。だから僕のキャラが違って見えたというのもあったのかもしれません。『上を向いて逃げよう』は東京公演のあと札幌でも上演しましたが、そこでもまた変わっていったりと、いろいろな可能性がある作品だなという手応えは感じています。

あの本番で全て果たせたとは思ってないけれど、圧倒的な迫力と技術が絶対に必要なんだなということに気付きました。それは踊りがどうではなくて、舞台にいる人としての存在の仕方とか、強さとか。

“何で舞台で喋っちゃうの?”とか“踊ってりゃいいのに”と言われたりすることがあって、それが嫌だなとずっと思っていたけれど、よく考えたらそう言いたくなる隙が僕の中にあるんだと思う。それを徹底的に潰したい。好き嫌いはあると思うけど、“何で喋るの?”とは言わせたくないというか、“これはもうそういうひとなんだよ”となるようにしたい。

僕がひと言も喋らなくてもそれはダンス劇だと思うけど、そうすると存在の仕方というのがもっともっと自分の中で上手ではなければいけないな、というのがある。僕の中で思う上手い踊りを踊って、迫力のある存在の仕方をして、誰もが納得するセリフを喋っているひとにどんどんなっていかなければいけないな、というゴールがやりながらちょっと見えてきた。前は踊ることと喋ることの気を付け方が違ったけれど、最近は一本化してきました。強いっていうのが憧れですね。存在としての強さみたいなのが目指すべきところというか。強くなったらまた弱くなれるのかもしれないけど。

きっと道はいろいろあると思っていて、踊りの練習もたくさんあった方がいいと思うし、文章もたくさん書いた方がいいと思うし、人前で喋ることもたくさんした方がいいと思う。たぶん“こうだぜ!”っていう道をつくると進みが早いと思うけど、僕の場合はそうなるとちょっと幅が出づらく感じてしまう。だから何でもしますよって訳ではないけれど、割と多くのことを今やっている感じです。

最近は言葉に関しても積極的に書くようにしています。そのひとつがnoteで書いているコラム。舞台に立つ以上は伝える相手がいて、どうすればその人にこの言葉が伝わるんだろうと考えると、やっぱり自分が得意なことばかりやってもそうは伝わらないんだということが経験を重ねる内にわかってきた。コラムを書いていても、“こういうことを伝えたい”という想いが僕の中にはあるけれど、“コラム読んでますよ”という方の声を聞くと、“あぁ、僕の書いたものはこういう風にとらえられているんだ”と改めて知ったりすることもある。コラムを書くことで、人に伝えるための整え方というものをトレーニングしている感じです。そのせいか、この前スタッフの方に“脚本の文章が変わりましたね”と言われました。

舞台に来ていただくのが一番うれしいけれど、観に来ていただくきっかけはどこにあってもいいなと思っています。コラムを読んで“この人どんなことをしているんだろう?”と思って来てくれてもいいし、ただ喋るだけという僕の『独演会』を聴きに来てくださった方が公演に足を運んでくれることも結構あります。また舞台を観に来てくださった方が、“この人どんなコラムを書いているんだろう?”と読んでくださってもいい。全部がくるくるしていって、風通し良くなっていったらいいなという想いがあります。

今回のソロ公演を行うにあたり、熊谷さんにとって一番のハードルは何ですか?

熊谷>この公演をやると決めた時点で、たぶん僕の中では何かを超えてしまっているように思います。ただ“25日間で40回公演をする”という提示の仕方はエンタメとして必要なことだと思うし、大事なことだと考えていて。とはいえ“今ハードルを越えてるな”という瞬間が本番というのはちょっと違うというか、そこに時差がないとプロっぽくない気がする。僕としてはもう少し前に超えていて、普通であるという状態で初日を迎え、それを見てくださっている方に“挑戦している変な男だな”と思ってもらえるようにしたい。

“25日で40回だったらキャパ計2000人だよな”、という想像もずいぶん前に終わっているし、それが現実になるかどうかは頑張らなければいけないことだけど、頑張ることに対してプレッシャーだとか胃が痛いということもなく、“そうなんだな”という感じ。“こういう公演をするんですよ”と言うと、“それ本当にすごいことだよ、たとえお客さんが来なくても40回やることに意義がある”と言ってくれる人もいます。いろいろな感じ方があるからそれはそれでいいと思うけど、僕はお客さんが来なくてもいいとは考えてなくて、“なんとか2000人呼ぶようにしなきゃいけないな”と考えてる。それはもはやチャレンジではないというか、来てもうためにはどうすればいいかということ。

そういう意味では、この公演をやると決めた時点でもうハードルを越えているのかもしれない。ハードルを超えたというのはかっこいいから、あのときタガが外れた、ということでしょうか。

15歳でダンスはじめた当時、25年後、40歳になったご自身の将来像をどうイメージされていましたか?

熊谷>15歳から見た40歳というのはだいぶおじさんなので、たぶんまだダンスを踊っているとは思わなかったけど、何かつくる人になっているとは思ってましたね。そのときの自分の頭で考えられる精一杯として、“有名な振付家になってる”というくらいのイメージだったような気がします。だから成功した40歳の自分というのは、海外のバレエ団の振付とかして、そんなに日本では働いてないのに日本にいい家を持ってるような将来像。あのとき想い描いていたのは、そういう40歳だったかもしれない。

ただそういう自分にはならないなと気づいたのも早くて、それからは“40歳になったら……”という理想は描かなくなっていた。特に20代から30代半ばぐらいまではいつも周りを見渡しては“ああいう風になりたい”とか“あれくらいのポジションにいたい”とか考えてばかりいた。“あんな大きな公演を打てるなんていいな”とか、“あんなところから演出を頼まれていいな”とか。それはただ単にやっかみみたいな感じで、そんな気持ちしかなかったから、先々のことまで考える余裕はありませんでした。

今年の夏で40歳になりました。大きな節目になるかと思ったけれど、いざ40歳になってみたら意外とそうでもないですね。僕の場合はその時々で思い描いてきたものが実現できない人生を送っているなという感覚がある。“これくらいの方々が僕のことを認知してくださってる”という感覚が、狙ってるタイミングよりいつも遅いというか。自分の印象としては、現実の方がいつもちょっと遅れてる。想いが叶ってこなかった、どこか時間差があるように感じています。

なかなか思うようにいかないことが多いから、最近はその先をまだ見てること自体が目標になってきています。だからこの40回公演をするときも、まだ次を見ていたい。“40歳になったらこれだけのことをしていたい”というよりも、“40歳になってもまだその先がある”という気持ちを普通に持てていること自体が目標という感じです。

シルク・ドゥ・ソレイユで踊っていたというキャリアひとつとっても素晴らしいことのように思いますが、ご自身の中では成し遂げた感覚はなかったのでしょうか。

熊谷>オーディションに受かったときはすごくうれしかったし、今振り返るとすごいプレゼントだったと思います。ただ決まったときは“俺、頑張ってて良かったな!”と思ったけれど、入ってわりとすぐ“そういえば俺、そんなに頑張ってなかったしな……”と気付いた。頑張ってなかったから、向こうで一度考える時間を与えられた。そういう意味ではすごくいい時間だったかもしれません。

僕自身はシルク・ドゥ・ソレイユにすごく行きたいというよりは、今の状況を何とかしたいと思っていたときにズボッと行った感じだった。ずっとシルク・ドゥ・ソレイユに行きたいと思って入った人がシルク・ドゥ・ソレイユで味わえる時間とは全く違うんだなと知った。もちろん大きな出来事ではありましたけど、同じ環境にいてもその人の心持ちでだいぶ変わりますよね。

日本に帰ってきたのは31歳のとき。帰国後ひとりでパフォーマンスをして、そのときすでに喋ってました。もともとミュージカルが好きだったから、ミュージカルっぽくやってみようと思ったけれど、全然そうはならなくて。あの頃はいろいろなことをちょっと斜めから見るのがかっこいいと思っていたから、歌っても口ずさむ程度だったり、セリフもぼそぼそ喋ったりしてた。もちろんそれではミュージカルにはならないけれど、それでも面白いと言ってくれた人たちもいて、ぼそぼそ喋るのを僕の売りにしていた時期もありました。

でも最近はかなりしっかり喋っています。今となっては僕が舞台で喋っても、お客さんも“踊ってる人が舞台で言葉を使うこともあるんだな”という新鮮味を感じることはきっとない。そう考えたら“いつまでもぼそぼそ喋ってるんではないよ”と自分で思ったのかもしれない。演劇の人を積極的に仲間に入れるようになったのも、自分の中で何か超えたいものがあったんだと思う。踊ってるひとが喋ってる、ということではなくなりたいというか。だからといって演劇で認められたいという訳ではないけれど、“ぼそぼそじゃダメなんだな”というのはわかったんでしょうね。

熊谷さんの独特の喋りの面白さ、あれはどのようにして磨かれたものなのでしょう。

熊谷>母が笑いに厳しいひとで、ある意味英才教育をされてきた気がします。僕が子どもの頃、ウチに遊びに来ていた母のお友だちの前で好きな女の子の話を喋ったら、 みんながケラケラ笑ってくださったことがありました。ところがみなさんが帰ったあと、母から“私と友だちの時間を奪うな”“みんなが笑ってくれて気持ち良かったかもしれないけれど、あんたの話が楽しくて笑っていたのではなくて、子どもだから笑ってくれたんだ。話したければ本当に面白い話ができるようになってから話せ”とこっぴどく叱られて。

それが小学校4年生くらいのとき。話に意味がないことをとにかく嫌う母親で、口数が多いのに話が面白くないなんてありえないと、口を開くのなら何かしら面白みがなければダメと言われ続けて育ってきました。僕はそれでもめげず喋ってたけど、母のお陰でいろいろ気にするようになったのかもしれません。

先日地元の札幌で公演をしたとき、母が舞台を観に来てくれました。僕が舞台上で“このような作品をつくるにあたり、ひねくれた幸せの価値観を植え付けてくれた母親に感謝します”と挨拶したら、終演後に演出助手の久世孝臣くんのところに母が来て“大事に育てたんですけどね……”と言っていたらしいです。

40歳を過ぎた今、これからトライしてみようと考えていることはありますか?

熊谷>ラジオでしょうか。結局喋ることですね(笑)。月に一度久世くんと一緒にインターネット番組に出演していて、お酒を飲みながらだらっと聴いてくださいよ、という感じで2時間ぐらいだらっと喋っています。たまにゲストを呼んでいて、柳本雅寛さんなども遊びに来てくれました。

久世くんとは『嗚呼、愛しのソフィアンぬ』のときからのお付き合い。演劇的なことを知っているからということで演出助手をお願いしたのがはじまりでしたけど、最近は彼も演劇の現場より僕の現場にいることの方が多くなっているようです。ただ僕がやるならどうかということがわかってる気がして、演出助手という立場で関わってもらっています。意見を聞いてもそれを全部受け入れるとは限らないけれど(笑)、遠慮なく喋る相手がいるというのはつくる上でいいのではないかと思っています。

音楽家や演出家を含め、さまざまな方の意見を柔軟に受け入れる懐の深さを感じます。

熊谷>ダンス劇の公演を続けているということ自体がすごく頑固なことだから、他のことは頑固ではない方がいいような気がするんですよね。例えば“有名になりたいんだったダンス劇なんてやってないでこういうことすればいいではないか”と言われたとしたら、“それは違うよ!”という頑固さはあってしまうし、そこはもう譲れないところ。だから自分がこのひととやっていこうと決めたひとたちの意見を聞いて、考え、実行してみる、というくらいの余裕は必要だろうし、きっとそれは強さに繋がるんだろうなという気がしています

譲れないものは、やはりダンス劇でしょうか。ダンス劇というものがありながらいろいろな活動をしている、という自分のやり方みたいなものは譲れない。“喋ることも含めてマルチにこなすと自分が一番大事にしたいダンス劇が薄まるのでは?”と言われたこともあったけど、それは違うとはっきり思う。全部やって僕が濃くなったものがダンス劇であり、その全てで強くなりたいと思うんです。

ダンス劇が目指すところとは?

熊谷>どんどん自由になっていきたくて、今回もそこを狙いたいと思っています。観た方に“これはどこがダンス劇なの?”と聞かれないように。それは強さとも一緒だけれど、説得力が増していくといいですよね。ダンスか演劇かに振り分けなければいけないというのは、きっと作品の強度が揺らぎやすいものだから、周りが何か言ってあげたくなってしまうのかもしれない。もし作品の強度として揺らがないものがあったら、誰も何も言わないのではと。ただ“これを見た”ということになるだけだと。

ノンダンスだとか、他のダンスと一緒にされるのは全く嫌だとは思いません。そのひとたちが納得しやすい言葉に落とし込んでいただいても僕は構わないと思っている。いつしか観るひとが“そんなこともうどうでもいいか!”というような作品になったらいいなと思います。

この先50歳、60歳、70歳を迎える際も、50回、60回、70回公演を開催されるのでしょうか? 節目を迎えるごとに周りも期待するのでは?

熊谷>50歳、60歳くらいはまだ余裕でできそうな気がしますよね。50歳、60歳、70歳なんて意外とあっさり来るのかもしれないし、それはそれでいい。その歳になってもまだダンス劇をやっていると思う。周りから見ても、“あの人はまだあんなことやってるんだろうな”って思われる人になりたいですよね。