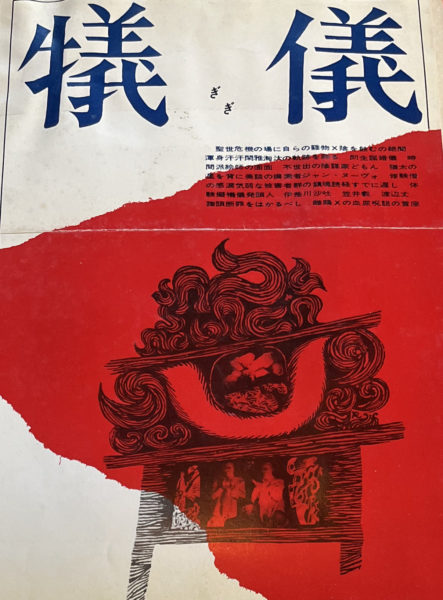

笠井叡 舞踏をはじめて <4>

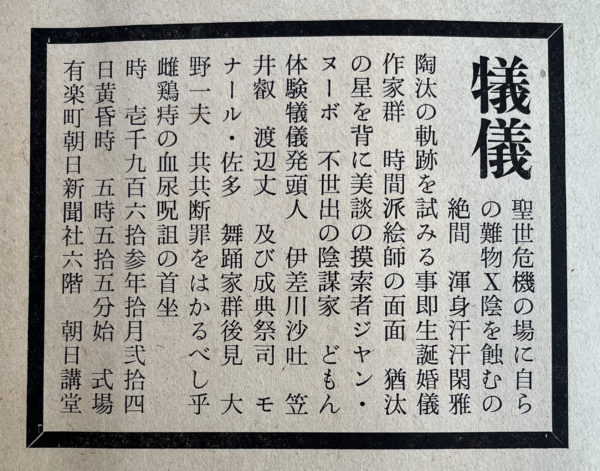

1963年、初のプロデュース公演『犠儀』の会を開催。大野一雄とはじめてデュエットを踊る。

『犠儀』を開催したのは、大野さんの稽古場に通い出してから半年後のことでした。30分ほどの作品で、朝日新聞社の6階にあった朝日講堂で踊っています。

私としてはこの作品でぜひ大野さんとデュエットを踊りたいという気持ちがあった。大野さんに「一緒に踊ってください」とお願いしたら、うれしいことに「いいですよ」と快く引き受けてくださいました。

舞台の上で少年である笠井の死体が焼かれている。大野さんは少年の死体を焼く隠亡の役で、死体が焼かれる音の中で踊るーー、というのが作品のイメージ。大野さんは黒い大きなジャケット姿で、私はほとんど裸体に近い格好です。私の中では、生きているでもないし死んでいるでもない、その接点に二人の身体を持っていきたいというコンセプトがあった。それは10代の少年だった笠井と60歳を過ぎた大野さん、二人の年齢差も考えて表現したものでした。

けれど舞台が終わったあと、「笠井君、この作品は抽象的で僕にはよくわかりません」と大野さんに言われてしまった。作品自体は大野さんと二人でつくったものでしたが、コンセプトは私がほとんど考えています。大野さんは常々「自分は具象でも抽象でもなく、具象と抽象が入り混じったようなもの、半具象が好きなんだ。僕は半具象の作品をつくりたいんだ」と言っていて、私はそこで「半具象」という言葉を大野さんに教わりました。

『犠儀』には画家の中沢潮さんらのグループ「時間派」が参加していて、作品もダンスと彼らのアートを融合させたものでした。それが悪名高い“ヒヨコ3000羽を殺した”といわれる作品です。ガラス張りのケースの中で私がひとりで踊っていて、その上からヒヨコが雨のように降ってくる。ガラスの中がどんどん黄色いヒヨコで埋まっていく。死んでしまうヒヨコもたくさんいて、何とも残酷な光景です。マズイことに会場があった朝日新聞社ビルは動物愛護団体の本部が入ってた。私がまだ未成年だということで、親が呼び出されて謝罪しに行ったりと、後々ちょっとした騒動になりました。

『犠儀』ではほかに巨大なアドバルーンを客席の後ろからゆっくりお客さんの頭の上を転がし、それにダンサーが乗っかって踊るような作品もあったりと、いろいろ実験的なことに取り組んでいます。

土方巽さんが『犠儀』について文章を書いています。しかし実は土方さんはそのとき会場に来ておらず、それは想像で書いたもの。その文章を、後に私の処女リサイタルのチラシに載せています。

1963年春、『降霊館死学』ではじめて土方巽を目にする。土方は当時ダンス界でセンセーショナルな存在として大きな注目を集めていた。

『降霊館死学』は堂本正樹さんの演出リサイタルで、草月ホールが会場でした。堂本さんは三島由紀夫さんと親しく、三島の戯曲『三原色』と加藤郁乎さんの『降霊館死学』をこの舞台で演出された。美術は池田満寿夫さん。色をつけたマネキン人形を舞台に立たせて妖しげな火が発火するような装置をつくったり、大きな鉄パイプでできた三脚を舞台上に置いたりと、いろいろ斬新な美術がありました。

『降霊館死学』にはジャン・ヌーボさんが出演していて、私はジャンさんに誘われて舞台を観に行っています。私は土方さんに非常に興味があって、ジャンさんというよりむしろ土方さんを観たい、というのが正直な気持ちでした。ただジャンさんに「稽古場を訪ねてみたい」とお願いしたら、断られてしまい、土方さんには会えずに終わっています。

ジャンさんは土方さんとデュエットを踊っていました。ジャンさんは和服姿で顔の前と後ろにお面をかぶり、背中を向けても正面に見えるような格好です。

土方さんを見てまず驚いたのがヘアスタイル。当時のダンサーはたいてい髪をきちっとわけていたものだけれど、土方さんは短く刈り上げていて、肉体労働者のような男っぽい雰囲気です。衣裳は黒いパンツを履いただけのほぼ裸体で、身体は浅黒く日焼けしている。第一印象は“これがダンサーか!”というものでした。

荒くれ者の労働者といった風体で、目つきがやたらと鋭い。話をしていてもそうですが、土方さんの目は動きが激しく、一秒ごとに方向が変わる。不思議なことに、眼球が常に振動している。舞台に立っていても眼球が揺れるものだから、こちらも何だか居心地が悪く、どんな空間にいるのかわからなくなってくる。

舞台の上で、土方さんがすっと手を上げる。どうなるのかと思って見ていると、そのままバンと床に倒れて、身体を床に強く打ち付ける。次に中指を支点にして肘を上げ、身体を起こして立ち上がる。それを何度も何度も繰り返す。

その後しばらく経ってから、「あのとき何であんな動きをしたのですか?」と土方さんに訊ねたら、「手が迷子になって、それを身体が追いかけていく動きだ」とのことでした。

土方さんは舞台の上でピタピタと嘘の動きを続けてた。ただ単に人工的というのではなく、嘘の動きだと感じた。今では嘘の動きなんて珍しくないかもしれないけれど、当時としては驚きだった。虚偽の動きをつくり出した瞬間だと感じた。そのとき“これはすごい。歴史をひとつ塗り替える男だ”と直感した。

20世紀初頭、画家のマルセル・デュシャンが便器に『泉』とタイトルを付けて作品として発表した。それでアートの歴史をひとつ変えてしまった。『降霊館死学』で見た土方さんは、私にとってそれくらい大きなインパクトがあった。ダンスのカテゴリの中にはない動きで、全く新しいものを見た気がした。タイツも履かず、普通のダンサーがしないような格好で、肉体労働者風の生々しさを持っていて、ある種のかっこよさがあった。 “これが土方巽なんだ”と衝撃を受けた。

『降霊館死学』を遡ること4年、土方が一躍注目を集めることになったのが、1959年に全日本芸術舞踊協会の新人公演で発表した『禁色』だった。三島由紀夫の同名小説をもとにした作品で、土方は大野一雄の息子・慶人と踊り、ダンス界に大きな衝撃をもたらした。

人間の内的なイメージの世界や心象風景を目に見える形で外に出す、というのが当時のモダンダンスの世界では一般的な考えだったと思います。そんな時代にあって土方さんは、目に見えるものだけで人間の内面世界を破壊できる力があるということを打ち出した。例えばそれは舞台の上で一羽の鶏を絞め殺すという行為であり、目に見えるものだけで心象風景を提示してみせた。良いとか悪いとか道徳的なカテゴリは一切なしで、命を壊す行為を舞台の上でしてみせたという事実も含め、当時のモダンダンス界にとって『禁色』は非常にショッキングな出来事だった。

ただ土方さん以前にも目に見えるものだけでダンスをつくっていた人はいて、だから必ずしも彼がはじめてというわけではありません。例えば津田信敏さんは舞台の上に泥の塊を持ち込み、その中で動いてみせた。けれどそうしたアバンギャルドと土方さんの違いは何かというと、土方さんの作品にはエロスがあった。『禁色』というタイトルそのものが両性的な側面をあらわしているように、どこまで身体が持つエロス性を表に出せるか、というテーマがあった。

『禁色』は私がダンスをはじめる前の作品ですが、よくセンセーショナルに語られるのを耳にしていました。けれど私はむしろその後の『土方巽DANCE EXPERIENCEの会』というシリーズの中に、土方さんを語る上でより重要な作品がある気がします。

なかでも最も印象に残っているのが、1963年10月の「土方巽DANCE Experienceの会『あんま~愛欲を支える劇場の話~』」。私はこれこそ土方さんのダンスの本質が最も出ていた作品ではないかと考えています。会場は草月ホールで、土方さんは目黒の銭湯の三味線サークルのおばあさんを連れてきて舞台に出したり、ダンサーが鶏を抱いて登場したり、一柳慧さんのバイオリンの弦を伸ばしてみたりと、いろいろ面白いことをしてみせた。

私が2018年に日暮里d-倉庫で発表した『土方巽幻風景』は、『あんま~愛欲を支える劇場の話~』についてのある意味印象記的作品でした。作品にするまで50年以上と、思えばずいぶん長い時間がかかってしまいましたけど、私が『あんま〜』について思い起こせる限りのものをそこで再現しています。

笠井叡 舞踏をはじめて <5> に続く。

プロフィール

笠井叡

笠井叡

舞踏家、振付家。1960年代に若くして土方巽、大野一雄と親交を深め、東京を中心に数多くのソロ舞踏公演を行う。1970年代天使館を主宰し、多くの舞踏家を育成する。1979年から1985年ドイツ留学。ルドルフ・シュタイナーの人智学、オイリュトミーを研究。帰国後も舞台活動を行わず、15年間舞踊界から遠ざかっていたが、『セラフィータ』で舞台に復帰。その後国内外で数多くの公演活動を行い、「舞踏のニジンスキー」と称賛を浴びる。代表作『花粉革命』は、世界の各都市で上演された。ベルリン、ローマ、ニューヨーク、アンジェ・フランス国立振付センター等で作品を制作。https://akirakasai.com